Las inteligencias artificiales se están convirtiendo en herramientas cada vez más comunes para solucionar problemas complejos en la conservación de la biodiversidad. Sus principales ventajas incluyen la capacidad de proponer rápidamente soluciones a desafíos complejos y de adaptarse a un mundo altamente cambiante y con recursos limitados.

El potencial de la inteligencia artificial para la conservación de la biodiversidad

Con el avance exponencial en la cantidad de datos ecológicos disponibles, la capacidad humana de procesar e interpretar dicha información se ha vuelto lenta. En respuesta, métodos de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, las redes neuronales y, más recientemente, los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs, por sus siglas en inglés Large Language Models), se han destacado como soluciones eficaces para los análisis ambientales y el apoyo a la toma de decisiones.

Entre las inteligencias artificiales, los LLMs como ChatGPT, Gemini y DeepSeek, han revolucionado la manera en que manejamos la información. Estos modelos son capaces de extraer patrones en textos científicos, informes y bases de datos ambientales, contribuyendo a la generación de conocimiento ecológico, la previsión de impactos, el monitoreo de la biodiversidad e incluso la traducción de contenidos científicos entre idiomas —democratizando el acceso al conocimiento en regiones con barreras lingüísticas o tecnológicas.

También hay esfuerzos en curso para el desarrollo de LLMs especializados en ecología, ajustados con conocimiento científico actualizado1. Estos modelos prometen mayor precisión en la comprensión de conceptos ecológicos complejos y un mejor apoyo en la formulación de políticas públicas de conservación.

Además de los LLMs, otras vertientes de la inteligencia artificial se han destacado en la conservación de la biodiversidad, como el aprendizaje profundo (Deep Learning). Este enfoque, basado en redes neuronales, ha demostrado ser sumamente eficaz para tareas como la clasificación de imágenes y sonidos, la modelación ecológica y el análisis del comportamiento animal2,3. Cámaras automáticas, drones, grabadoras acústicas y sensores ambientales generan grandes cantidades de datos que, al ser analizados por algoritmos avanzados, permiten identificar especies, monitorear poblaciones e incluso detectar enfermedades visibles en plantas y animales.

Estos métodos se han aplicado para estimar la abundancia poblacional, clasificar actividades de comportamiento animal en videos, detectar vocalizaciones específicas e incluso prever cambios en redes tróficas o en servicios ecosistémicos. Han demostrado ser especialmente eficaces para revolucionar el reconocimiento y el monitoreo automático de especies y poblaciones en bosques, océanos y áreas agrícolas.

En la gestión de ecosistemas, se han empleado técnicas de aprendizaje profundo para mapear cambios en el paisaje, evaluar la cobertura vegetal, monitorear arrecifes de coral y detectar actividades humanas, como la pesca ilegal o el tráfico de animales. Combinadas con imágenes satelitales y sensores remotos como el LIDAR, estos enfoques permiten realizar estimaciones precisas del carbono almacenado, la productividad vegetal y la identificación de áreas prioritarias para la conservación2,3.

Innovaciones, usos y desafíos globales

Una de las innovaciones más prometedoras en el uso de la inteligencia artificial para la conservación es el desarrollo de sistemas que simulan políticas adaptativas en escenarios reales. Estos sistemas permiten considerar variables complejas, como el cambio climático, las presiones antrópicas y las restricciones presupuestarias, ofreciendo alternativas más dinámicas y eficaces frente a los enfoques tradicionales. Al incorporar la dimensión temporal y la naturaleza multifacética de los ecosistemas, tales soluciones amplían significativamente el potencial de planificación estratégica para la conservación3.

De forma complementaria, la integración de la inteligencia artificial en áreas como la ecología industrial ha contribuido al avance del desarrollo sostenible4,5. Métodos basados en modelado predictivo, análisis de datos y minería de texto se han aplicado para prever tendencias, optimizar el uso de recursos, reducir emisiones y promover prácticas de economía circular. Estas herramientas también ayudan a identificar patrones emergentes, temas prioritarios e interconexiones entre sostenibilidad y conservación ambiental.

A la vanguardia de esta revolución se encuentran los países asiáticos. Estudios bibliométricos actuales revelan una rápida expansión de las aplicaciones de inteligencia artificial en el campo ecológico en países como China, Corea del Sur e India. Estas naciones se han destacado en aplicaciones prácticas orientadas a la gestión ambiental, el monitoreo a gran escala y las proyecciones climáticas. Por su parte, los países occidentales —incluidos los de América Latina— tienden a liderar en el desarrollo teórico y metodológico de estas tecnologías6.

Esta diferencia revela no solo desigualdades económicas y tecnológicas, sino también oportunidades estratégicas. La rápida transferencia y adaptación de tecnologías desarrolladas en contextos más avanzados a realidades locales puede acelerar significativamente los esfuerzos de conservación a escala global.

Estos esfuerzos serán fructíferos si los investigadores mantienen los pies en la tierra, no solo en lo que respecta a los datos y su tratamiento (lo que tiene sentido en un contexto socioecológico ciertamente difiere en otro, y esto debe constituir una capa de análisis e interpretación), sino también en relación con el impacto de la toma de decisiones en el territorio: qué tan cercanas o distantes ocurren de quienes efectivamente talan o restauran, destruyen o conservan7

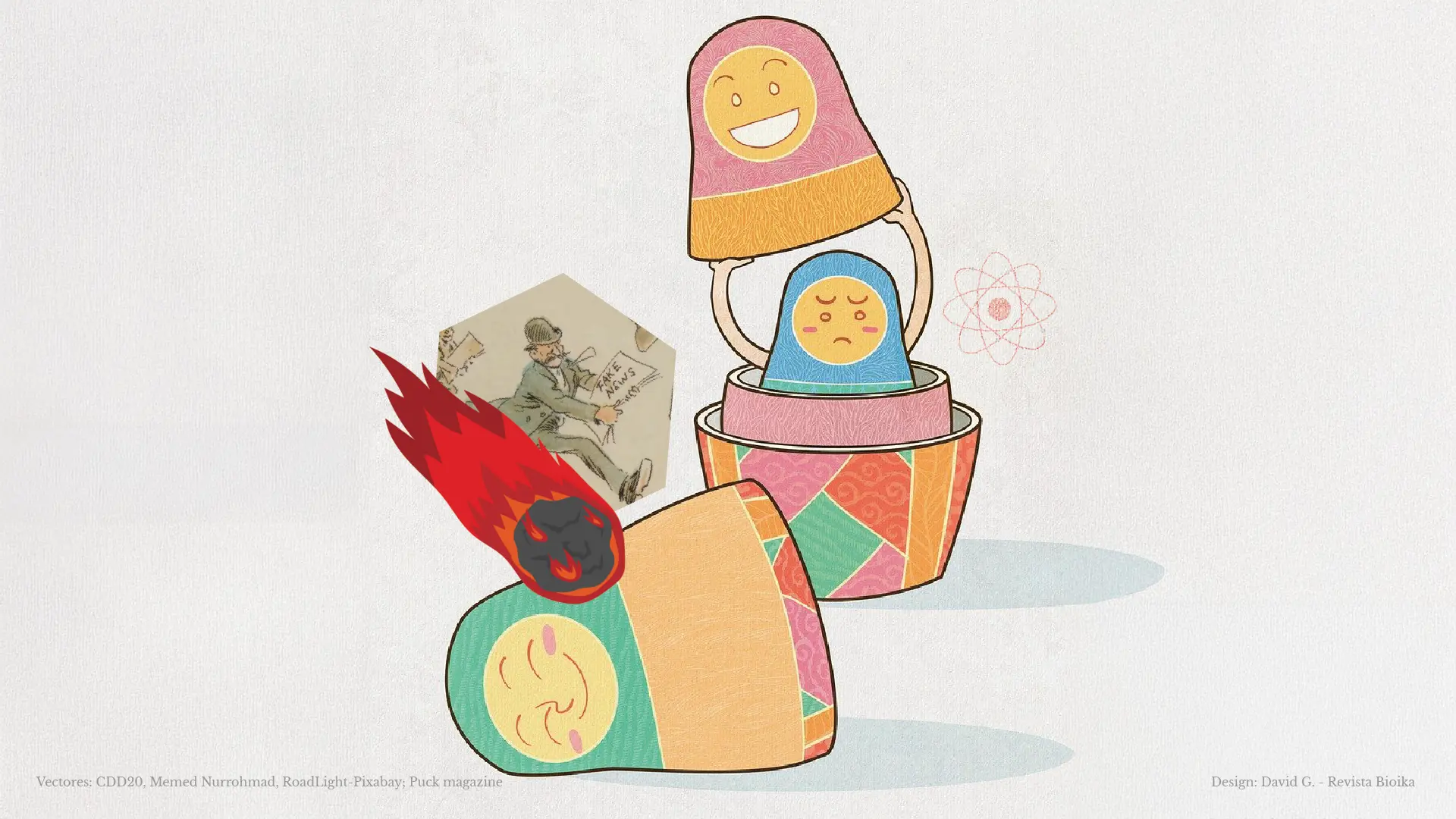

Aun así, los riesgos asociados al uso indebido o acrítico de estas herramientas continúan, especialmente los relacionados con sesgos en los datos de entrenamiento, la generación de información falsa y la credibilidad de soluciones automatizadas sin supervisión humana.

Algunas críticas al uso de inteligencias artificiales se refieren a la creciente dependencia que hemos desarrollado respecto a estas herramientas —una dependencia que, a su vez, ha generado problemas cada vez más complejos. Entre los ejemplos más evidentes están los problemas asociados al uso indiscriminado de los LLMs, hoy ampliamente presentes en nuestra vida cotidiana. El uso excesivo de estos modelos puede acarrear efectos cognitivos negativos en los seres humanos, como menor activación neuronal, reducción en la sensación de autoría y un declive en la memoria y el pensamiento crítico, especialmente en entornos educativos8.

Además, el entrenamiento y la operación de estas herramientas requieren una enorme capacidad computacional, lo que provoca impactos ambientales relevantes. Se estima que para 2027 las inteligencias artificiales consumirán entre 4,2 y 6,6 mil millones de metros cúbicos de agua —un volumen equivalente a la mitad del consumo anual del Reino Unido9.

Frente a este escenario, la inteligencia artificial surge como una aliada poderosa de la ciencia de la conservación. Su uso, sin embargo, debe estar guiado por la responsabilidad, la sostenibilidad y la complementariedad con el conocimiento humano.

Las técnicas basadas en algoritmos de aprendizaje, procesamiento de datos y redes neuronales deben aplicarse con discernimiento, reconociendo tanto su potencial transformador como sus límites éticos, metodológicos y ambientales. La nueva era de la conservación no puede prescindir de la inteligencia humana —crítica, sensible y contextual— como guía para el uso responsable de estas tecnologías emergentes.

¿Te resultó útil?

Más información en:

- Daniele Silvestro et al. 2022. Improving biodiversity protection through artificial intelligence. Nature Sustainability 5, 415–424

- Stéphane Christin et al. 2019. Applications for deep learning in ecology. Methods in Ecology and Evolution 10, 1632–1644

- Gennady V. Gazya et al. Artificial Intelligence Systems Based on Artificial Neural Networks in Ecology. In: Cybernetics Perspectives in Systems, 2022, v. 3, p. 149–158

- Monica Uwaga et al. 2024. Artificial intelligence in environmental conservation: evaluating cyber risks and opportunities for sustainable practices. Computer Science & IT Research Journal 5, 1178–1209

- Yuliang Gong et al. 2025. The evolution of research at the intersection of industrial ecology and artificial intelligence. Journal of Industrial Ecology 29, 440–457

- Masayuki Ryo. 2024. Ecology with artificial intelligence and machine learning in Asia: A historical perspective and emerging trends. Ecological Research 39, 5–14

- Brookfield, H. On the Environment as Perceived. Progress in Geography 1: 51–80, 1969

- Natalia Kosmyna et al. 2025. Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. arXiv 2506.08872

- Pengfei Li et al. 2023. Making AI less «thirsty»: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. arXiv 2304.03271