Quienes vivimos en grandes ciudades conocemos esa necesidad de escapar del ruido, la contaminación y la sobrecarga sensorial constante. Como bióloga, me pregunto a menudo si esta sensación también la experimentan otros animales y, si ellos viven esperando poder emigrar de las ciudades.

A pesar de las difíciles condiciones que las ciudades presentan para la vida silvestre (con sus paisajes fragmentados, concreto por todas partes, niveles elevados de ruido y contaminación), seguimos observando una diversidad considerable de especies a nuestro alrededor, especialmente en parques y fragmentos de vegetación urbana. ¡La biodiversidad se resiste a desaparecer de las ciudades!

Pero ¿qué pasa con la salud de las especies que vemos en las urbes? ¿Así como nosotros, esas especies también se enferman o se estresan por el ruido y la contaminación? ¿Cómo enfrentan los desafíos que impone el entorno urbano?

Estas preguntas constituyen el punto de partida para investigaciones enmarcadas en la ecología de enfermedades, un campo que busca comprender cómo los animales responden a ambientes alterados y cuáles son las consecuencias de estos cambios sobre su salud. Asimismo, han motivado estudios que exploran distintas dimensiones de la interacción entre los organismos y su entorno, incluyendo el impacto de la introducción de especies exóticas y el riesgo de extinción asociado a las alteraciones en las dinámicas parásito-hospedero-hábitat.

Entre los organismos que resisten en las ciudades, las aves ocupan un lugar destacado. Su alta diversidad, amplia distribución y sensibilidad a las transformaciones ambientales las convierten en modelos ideales para estudiar los efectos del ambiente urbano en la salud de la vida silvestre. Muchas especies son capaces de tolerar o adaptarse a las perturbaciones propias de estos ambientes, manteniendo funciones y estructuras ecológicas esenciales. Un ejemplo de ello es su capacidad para mantener poblaciones relativamente estables a lo largo del tiempo, incluso en paisajes fuertemente modificados.

Algunas aves urbanas, como palomas, tórtolas y gorriones, han desarrollado tolerancia al ruido constante, al tráfico vehicular e incluso a la presencia humana, ajustando sus horarios de canto o alimentación para evitar las horas de mayor perturbación. Otras, como los mirlos o zorzales, modifican su dieta original y aprovechan recursos alimenticios de origen humano, como restos de comida o insectos atraídos por la basura.

Además, ciertas especies han adaptado su comportamiento reproductivo al ambiente urbano: anidan en estructuras artificiales como postes, aleros, balcones o cavidades de edificaciones, sustituyendo los árboles que ya no encuentran disponibles. Estas estrategias les permiten seguir cumpliendo su rol ecológico como dispersores de semillas, controladores de insectos o indicadores de la calidad del ambiente, a pesar de las condiciones desfavorables.

¿Cómo se estudian las aves?

Para el estudio de las aves se pueden usar binoculares, libretas y libros de identificación de especies. Alrededor del mundo hay miles de aficionados a las aves y al registro de su presencia en distintas regiones. Sin embargo, para analizar su salud, es necesario un poco más de trabajo. Necesitamos capturarlas y estudiarlas: tomar muestras de sangre, heces, plumas, microbiota (comunidad de microorganismos que viven en y sobre el cuerpo de un organismo), medir y pesar ejemplares, tal como lo haría un médico durante una consulta clínica con nosotros. Solo así podemos obtener una visión completa de su bienestar y de los efectos que el entorno urbano tiene sobre su fisiología y el riesgo a padecer una enfermedad.

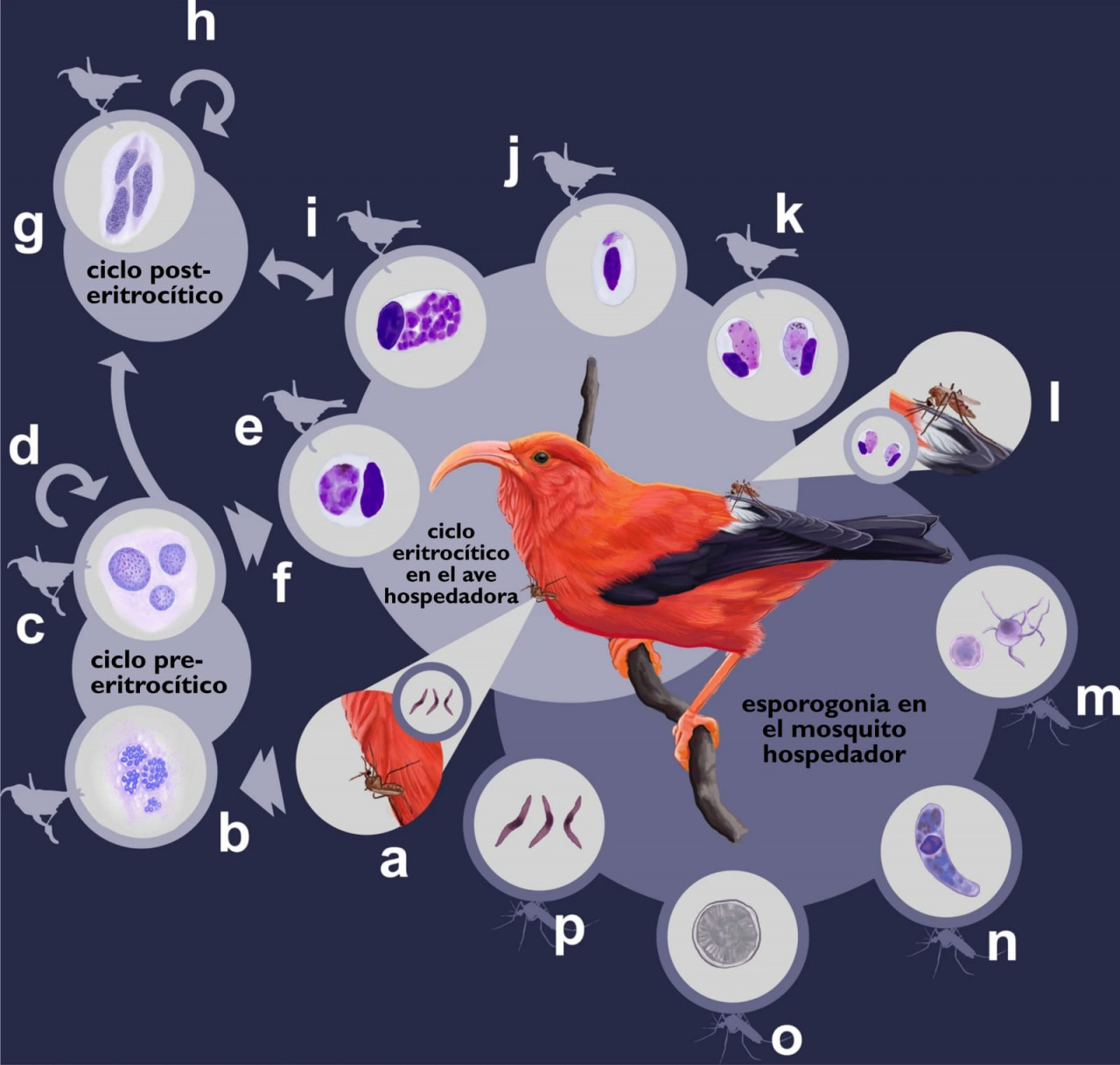

La malaria aviar y su papel en la ecología de enfermedades

Dentro de las enfermedades en fauna silvestre más estudiadas a nivel global desde hace más de un siglo, está la malaria aviar transmitidas por microorganismos: Plasmodium y géneros relacionados como Haemoproteus y Leucocytozoon. Los cuales han revelado ser importantes moldeadores de la diversidad y distribución de sus hospederos, al ejercer una constante presión selectiva sobre las poblaciones1.

En respuesta, los hospederos deben adaptar su sistema inmune para sobrevivir, lo que desencadena una carrera evolutiva continua: mientras los hospedadores desarrollan defensas para resistir la infección, los parásitos evolucionan nuevas estrategias para evadirlas. Este proceso dinámico se conoce como la hipótesis de la Reina Roja.

Esas enfermedades son naturales y forman parte de la historia evolutiva de muchas especies, ya que han coevolucionado con sus hospederos durante millones de años. Sin embargo, las alteraciones ambientales y el declive de las poblaciones por presiones derivadas de las actividades humanas tienen efectos importantes en como las especies pueden contrarrestar estas enfermedades.

Las alteraciones ambientales han aumentado la prevalencia de enfermedades zoonóticas (enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos), y aunque hemos desarrollado formas de controlar muchas de ellas, aún es necesario aprender sobre estas dinámicas, especialmente en las ciudades donde estas presiones parecen ser más fuertes.

Efectos de la urbanización sobre la malaria aviar

Diversos estudios han revelado que las aves urbanas están expuestas a múltiples factores estresantes como la contaminación, la fragmentación de hábitats y la baja calidad de alimento disponible. Estos factores, actuando de manera sinérgica, aumentan la probabilidad de infección por parásitos de la sangre, lo que puede afectar negativamente su respuesta inmune2, su capacidad reproductiva3, la calidad de su plumaje4, e incluso el rendimiento vocal5.

Por ejemplo, aves comunes en las ciudades como palomas, tórtolas y torcazas (familia Columbidae), aunque altamente adaptables, presentan altas tasas de enfermedades parasitarias como la malaria aviar6.

En Colombia, durante las últimas décadas, se ha avanzado en el estudio de los factores involucrados en las infecciones parasitarias en fauna silvestre. En particular, en la Universidad Nacional de Colombia – UNAL, las doctoras Nubia Matta y Angie González, han liderado este esfuerzo a través del Grupo de Estudio Relación Parásito-Hospedero (GERPH). Desde hace casi 30 años, este grupo se ha dedicado a la identificación de parásitos en diversas especies de fauna silvestre, incluyendo peces, anfibios, reptiles y aves.

El arduo esfuerzo de conocer la diversidad de parásitos por el territorio colombiano ha dado lugar a la comprensión de la diversidad no observada y a menudo ignorada en nuestros ecosistemas.

Por otro lado, en la Universidad de Antioquia, nos hemos centrado en desentrañar los factores ambientales y de la diversidad de hospederos que favorecen la diversidad y prevalencia de estos parásitos en las comunidades de aves, dando resultados interesantes que apoyan la hipótesis de amplificación de la enfermedad en zonas transformadas, y a comprender el papel de gradientes ambientales y ecológicos a pequeña y gran escala. Ver publicaciones en: https://www.researchgate.net/profile/Juliana-Tamayo-Quintero?ev=hdr_xprf

,-universidad-nacional.jpeg)

La evidencia científica indica que los gradientes de transformación del hábitat afectan a individuos de la misma especie de manera diferencial. Un caso bien documentado es el del gorrión común (Passer domesticus) en Europa, quien presenta variaciones en su salud y comportamiento según el nivel de urbanización7. En el carbonero común (Parus major), también se ha encontrado una tendencia a mayores prevalencias y diversidad de Plasmodium con el incremento de la urbanización8.

Además de los efectos de la malaria aviar y otros parásitos, otras características de la fisiología y morfología de las aves se ven afectadas por las presiones antrópicas que deben sortear las aves en ambientes poco óptimos como las ciudades. Por ejemplo, el cucarachero común (Troglodytes aedon) en zonas ruidosas, cantan más rápido, con un rango de frecuencias más estrecho y usan frecuencias más altas para que su canto se escuche mejor9. Este esfuerzo adicional puede tener un costo energético, afectando la respuesta inmune y la reproducción.

Desafortunadamente, no todas las especies logran adaptarse. Algunas han comenzado a desaparecer de las ciudades, quedando relegadas a pequeños refugios verdes, aisladas por el concreto. Esto ocurre porque se pierden los corredores ecológicos que antes conectaban estas poblaciones con áreas más naturales.

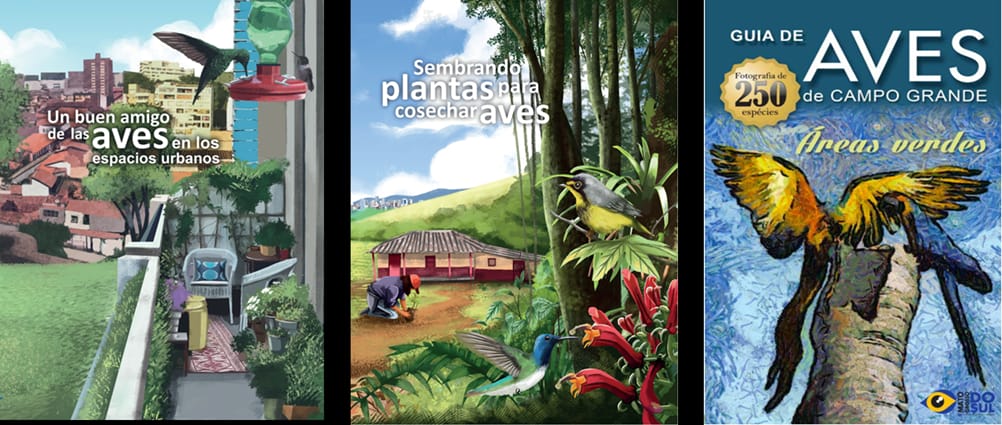

En respuesta a esto, la Asociación para el estudio y la conservación de aves acuáticas en Colombia, Calidris, ha desarrollado una serie de libros y guías cortas de divulgación para la ciudadanía en general. Estas publicaciones buscan fomentar una mejor relación entre las personas y las aves. Entre ellas destacan “El buen amigo de las aves”10 y “Sembrando árboles para cosechar aves”11. En el caso de Brasil, se tienen materiales como la “Guía de aves de Campo Grande - Áreas verdes urbanas”12. Esos materiales representan excelentes ejercicios de divulgación científica que invitan a convivir en armonía con la naturaleza y a cuidar a quienes prestan valiosos servicios ecosistémicos en nuestras ciudades.

Pero no todo está perdido. Las aves también nos muestran caminos: nos ayudan a entender cómo prevenir y controlar enfermedades, cómo restaurar ecosistemas urbanos y cómo construir ciudades más amigables con la biodiversidad. A través del estudio de su salud, comportamiento y distribución, podemos identificar señales tempranas de la propagación de enfermedades y los efectos del cambio ambiental y climático.

Por todo esto, desde la biología insistimos en conservar, restaurar y divulgar. En aprender de otras especies para establecer una relación más equilibrada con la naturaleza. Porque no estamos solos: compartimos este espacio con muchas otras formas de vida, y es nuestra responsabilidad asegurar que ese compartir sea posible, saludable y sostenible.

¿Te resultó útil?

Más información en:

- Hasik, A. Z., Ilvonen, J. J., Gobbin, T. P., Suhonen, J., Beaulieu, J. M., Poulin, R., & Siepielski, A. M. (2025). Parasitism as a driver of host diversification. Nature Reviews Biodiversity. https://doi.org/10.1038/s44358-025-00045-w

- (Bailly, J., Scheifler, R., Belvalette, M., Garnier, S., Boissier, E., Clément-Demange, V. A., Gète, M., Leblond, M., Pasteur, B., Piget, Q., Sage, M., & Faivre, B. (2016). Negative impact of urban habitat on immunity in the great tit Parus major. Oecologia, 182, 1053– 1062.

- Lachish, S., Knowles, S. C. L., Alves, R., Wood, M. J., & Sheldon, B. C. (2011). Fitness effects of endemic malaria infections in a wild bird population: The importance of ecological structure. Journal of Animal Ecology, 80(6), 1196–1206. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2011.01836.x

- Badás, E. P., Martínez, J., Rivero-de Aguilar, J., Ponce, C., Stevens, M., & Merino, S. (2018). Colour change in a structural ornament is related to individual quality, parasites and mating patterns in the blue tit. The Science of Nature, 105(1–2), 17. https://doi.org/10.1007/s00114-018-1539-z

- Lopez‐Serna, S., Gonzalez‐Quevedo, C., & Rivera‐Gutierrez, H. F. (2021). Beyond illness: Variation in haemosporidian load explains differences in vocal performance in a songbird. Ecology and Evolution, 11(24), 18552–18561. https://doi.org/10.1002/ece3.8455

- Schumm, Y. R., Bakaloudis, D., Barboutis, C., Cecere, J. G., Eraud, C., Fischer, D., Hering, J., Hillerich, K., Lormée, H., Mader, V., Masello, J. F., Metzger, B., Rocha, G., Spina, F., & Quillfeldt, P. (2021). Prevalence and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in wild bird species of the order Columbiformes. Parasitology Research, 120(4), 1405–1420. https://doi.org/10.1007/s00436-021-07053-7

- Ferraguti, M., Magallanes, S., Jiménez‐Peñuela, J., Martínez‐de la Puente, J., Garcia‐Longoria, L., Figuerola, J., Muriel, J., Albayrak, T., Bensch, S., Bonneaud, C., Clarke, R. H., Czirják, G. Á., Dimitrov, D., Espinoza, K., Ewen, J. G., Ishtiaq, F., Flores‐Saavedra, W., Garamszegi, L. Z., Hellgren, O., … Marzal, A. (2023). Environmental, geographical and time‐related impacts on avian malaria infections in native and introduced populations of house sparrows ( Passer domesticus ), a globally invasive species. Global Ecology and Biogeography, 32(5), 809–823. https://doi.org/10.1111/geb.13651

- Caizergues, A. E., Robira, B., Perrier, C., Jeanneau, M., Berthomieu, A., Perret, S., Gandon, S., & Charmantier, A. (2024). Cities as parasitic amplifiers? Malaria prevalence and diversity in great tits along an urbanization gradient. Peer Community Journal, 4, e38. https://doi.org/10.24072/pcjournal.405

- Redondo, P., Barrantes, G., & Sandoval, L. (2013). Urban noise influences vocalization structure in the House Wren Troglodytes aedon. Ibis, 155(3), 621–625. https://doi.org/10.1111/ibi.12053

- “El buen amigo de las aves en los espacios urbanos”. Disponible en: https://calidris.org.co/wpcontent/uploads/2019/01/El_buen_amigo_de_las_aves.pdf

- “Sembrando árboles para cosechar aves”. Disponível em: https://calidris.org.co/wpcontent/uploads/2019/01/Sembrando_arboles_para_cosechar_ave s.pdf

- “Guia de aves de Campo Grande - Áreas verdes urbanas”. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/304540884_Guia_de_av es_de_Campo_Grande_-_Areas_verdes_urbanas