Los animales sociales suelen realizar actividades en conjunto, como la búsqueda de alimento, el cuidado de las crías o la protección del nido. Para lograr esta coordinación se utilizan diversos mecanismos, como la comunicación entre individuos y formas de organización social que implican jerarquías de dominio y división del trabajo. La vida en sociedad suele estar muy estructurada, y casi todas las actividades se ven influenciadas por las interacciones con otros miembros del grupo.

¿Será que hay algo en nuestros genes que controla la forma en la que nos relacionamos con los demás? En este sentido, la sociogenómica aparece como una aproximación multidisciplinar que combina elementos de la biología molecular, la genómica, la neurociencia, la biología del comportamiento, la biología evolutiva y nuevas formas de bioinformática para entender las bases biológicas del comportamiento social.

Hablemos de los genes

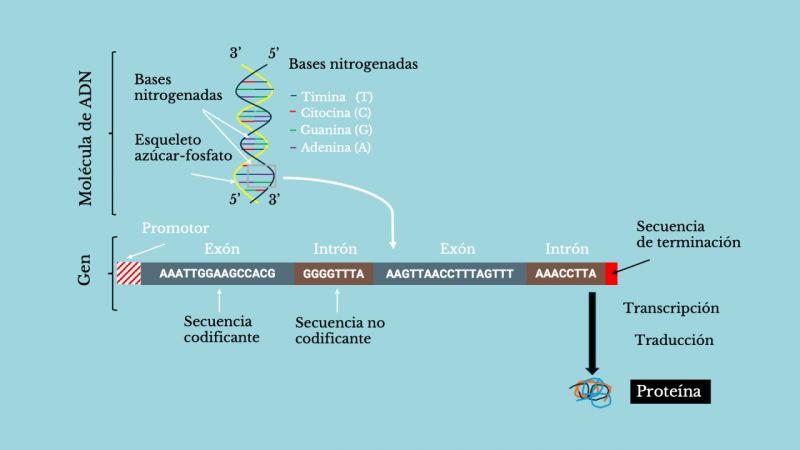

Los genes pueden ser considerados como los ladrillos con que se construye la molécula de ADN. Cada uno de ellos tiene capacidad de almacenar la información necesaria para producir diferentes tipos de proteínas. Su descubrimiento se remonta a los trabajos pioneros de Gregor Mendel entre 1856 y 1863, cuando ni siquiera se había descubierto la molécula de ADN. Mendel cultivó y probó cerca de 28.000 plantas de guisantes (Pisum sativum) y con su trabajo dio origen a lo que se conoce como las Leyes de la Herencia o Leyes de Mendel. Dichas leyes dan cuenta de las reglas básicas sobre la transmisión de las características de los organismos progenitores a su descendencia.

Esto es básicamente que algunas características como el tipo de pelo (por ejemplo, lacio o rizado), los colores de una flor o la predisposición a tener diabetes son determinadas por la expresión de uno o varios genes, que a su vez están compuestos por cuatro nucleótidos o también llamados bases nitrogenadas. Según la forma en que se organizan y combinan, almacenan diferentes tipos de información que la célula puede traducir en diferentes variantes de la misma proteína. Por ejemplo, los diferentes grupos sanguíneos (A, B, O, o AB) están codificados por variantes del mismo gen, llamadas alelos. En algunos otros casos, o más bien muchos, la herencia funciona por la combinación de varios genes que se expresan de forma simultánea para dar, por ejemplo, el color de ojos de una persona (a eso lo llamamos herencia poligénica).

Al conjunto de todas las variantes de genes que existe en todas las poblaciones de una especie se le conoce como genoma. En este sentido, por ejemplo, el genoma humano está compuesto por aproximadamente 20.000 genes distribuidos en 23 pares de cromosomas (que son formas condensadas de ADN dentro del núcleo de una célula), la planta de papa tiene alrededor de 39.000 genes y la bacteria Escherichia coli (causante de afecciones como la gastroenteritis) tiene alrededor de 4.000 genes.

El origen de la sociogenómica

La sociogenómica surge como un enfoque integrador dentro de la biología del comportamiento, especialmente en el estudio de insectos sociales como abejas, hormigas y termitas. Se buscaba entender cómo la expresión génica está asociada con comportamientos sociales complejos. Con el avance de la tecnología, fue más accesible realizar estudios de secuenciación genética, esto es, poder mapear e identificar todos los genes que componen el genoma de una especie.

El término «sociogenómica» fue acuñado por Gene Robinson, un neuroetólogo (científico que estudia cómo el cerebro y el sistema nervioso controlan el comportamiento de los animales) que trabaja con abejas melíferas (Apis mellifera). El término fue usado por primera vez en el año 2002 cuando Robinson publica su artículo «Genómica y análisis integrativos de la división del trabajo en colonias de abejas». En este artículo, Robinson propuso que los comportamientos sociales pueden entenderse a través del análisis de patrones de expresión génica dinámica, combinando genética, neurobiología y ecología.

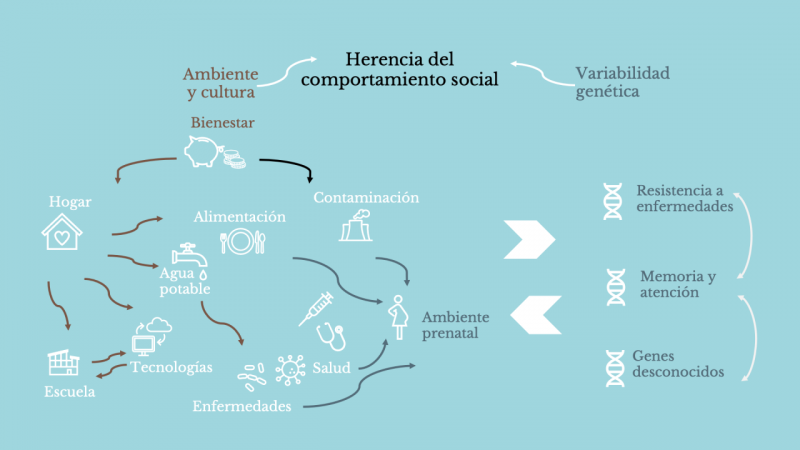

Hacia el año 2010, el enfoque sociogenómico se expandió hacia las ciencias sociales y la sociología. Aunque sin un nombre específico, este enfoque ya se venía empleando desde hace mucho más tiempo. Con la popularización de la sociogenómica se comenzó a explorar cómo la variación genética influye en comportamientos humanos complejos, tales como educación, religiosidad, orientaciones políticas o salud mental. Con esta perspectiva, se establece la idea de que el comportamiento humano no puede entenderse solo desde lo social o lo genético, sino que se requiere un enfoque transdisciplinario que involucra la biología, la genética, la sociología, la psicología y la epidemiología.

Aplicaciones de la sociogenómica en el estudio del comportamiento animal

Una de las primeras aplicaciones de la sociogenómica fue el estudio del comportamiento de insectos sociales en la búsqueda de alimento. Investigaciones realizadas con insectos no sociales, como la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), han revelado conexiones evolutivas con comportamientos sociales más complejos en especies como la abeja melífera (Apis mellifera).

En particular, el gen foraging (for) y su producto proteico regulan comportamientos como la búsqueda de alimento y la edad de inicio de esta actividad. En la mosca de la fruta hay dos variedades de este gen que determina que algunas moscas sean más exploradoras buscando alimento en tanto que otras sean más sedentarias.

En las abejas melíferas, el mismo gen se expresa poco (menos cantidad de proteína) en las abejas jóvenes y determina que éstas se dediquen más al cuidado de las larvas y la limpieza de la colmena. Cuando las abejas crecen en edad, la expresión de este gen aumenta (más proteína) y determina que las abejas adultas busquen alimento fuera de la colmena.

Otros trabajos se han centrado en la activación génica asociada al reconocimiento de pareja y la comunicación social en aves, especialmente a través del canto. En muchas especies de aves, los machos cantan para atraer a las hembras y defender territorios, lo que influye directamente en su éxito reproductivo. La producción y percepción del canto tienen componentes tanto innatos (es decir gravados en los genes) como aprendidos, y se vinculan con regiones cerebrales especializadas. De forma interesante, el gen FOXP2 que se expresa en zonas del cerebro de aves dedicadas al canto, es también conocido por su papel en el habla humana. Esa similitud sugiere paralelismos evolutivos entre ambos procesos de comunicación.

Asimismo, estudios con pinzones han revelado que escuchar cantos activa genes como el zenk, un gen de respuesta temprana involucrado en aprendizaje y memoria, cuya expresión varía en función de la novedad del canto percibido. Esto es, la activación y expresión de este gen se encuentra mediada por el contexto social donde esta ave se desarrolla. Estos hallazgos posicionan al canto de las aves como un modelo ideal para estudiar la plasticidad neuronal mediada socialmente, y abren la puerta al descubrimiento de mecanismos moleculares que subyacen a la comunicación y el aprendizaje.

Los estudios socioecológicos también permiten vincular la determinación de castas en insectos sociales, como las hormigas. La sociogenómica demuestra que la diferenciación entre obreras, soldados o reinas es el resultado de una interacción entre factores ambientales (como la nutrición), señales hormonales y expresión genética. Por ejemplo, hoy sabemos que las larvas destinadas a convertirse en reinas muestran una mayor expresión de genes relacionados con la respiración, lo que podría explicar su mayor tasa de crecimiento y tamaño corporal.

Otros trabajos con hormigas carpinteras (Camponotus floridanus) muestran que las larvas son genéticamente similares; sin embargo, el alimento que reciben y las feromonas liberadas por la reina activan o desactivan ciertos genes, produciendo cambios en la morfología y el comportamiento (fenotipo) en la etapa adulta determinando si serán obreras o soldados.

Asimismo, estudios sobre la pérdida de alas en obreras revelaron que distintos genes del desarrollo alar se inactivan específicamente en esa casta. Muchos de estos cambios están mediados por mecanismos epigenéticos (cambios en el ambiente celular que afectan a la expresión de los genes) y que a su vez están regulados por el entorno social (como la alimentación que reciben las larvas, el estrés o la crianza). En conjunto, estos hallazgos resaltan cómo la interacción entre genes y ambiente regula la expresión génica durante el desarrollo, ofreciendo claves fundamentales para entender la evolución de los comportamientos sociales complejos.

Aplicaciones de la sociogenómica al estudio del comportamiento humano

El desarrollo de la sociogenómica para explicar el comportamiento humano ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas décadas. Las aplicaciones de los métodos genéticos cuantitativos a los seres humanos se expandieron rápidamente a partir de la década de 1970, tanto en medicina como a través de una nueva especialidad, la genética conductual.

Esta área busca cuantificar la heredabilidad de características como los rasgos de personalidad, las actitudes sociales y enfermedades mentales como la esquizofrenia, pero también la inteligencia. Más recientemente, otras disciplinas de las ciencias sociales han abordado el estudio de la heredabilidad de los rasgos conductuales. Se han desarrollado corrientes de investigación en criminología, ciencia política y economía con el estudio de rasgos tan diversos como la delincuencia y el comportamiento electoral.

Uno de los avances más recientes en el campo de la sociogenómica es el uso de lo que se llama puntuaciones poligénicas (PGS). Estas puntuaciones, también conocidas como índices de riesgo genético, permiten estimar cómo la combinación de muchos pequeños cambios en nuestros genes puede influir en ciertos rasgos del comportamiento. Por ejemplo, una persona podría tener una puntuación genética más alta relacionada con la facilidad para concentrarse, mientras que otra podría tener una puntuación más alta asociada a la sociabilidad o a la tendencia a tomar decisiones rápidas. Cuando estas puntuaciones se aplican a temas como la personalidad, la empatía o el autocontrol, se conocen como Índices de Comportamiento Poligénico (ICP). Así, alguien podría tener un ICP elevado relacionado con el autocontrol en situaciones de estrés, mientras que otra persona podría mostrar un ICP más alto asociado a la curiosidad o la apertura a nuevas experiencias.

Hoy en día, aproximadamente 6.000 estudios han identificado índices poligénicos para más de 3.500 rasgos, desde hábitos de sueño hasta el hecho de ser diestro, zurdo o extrovertido. Estos índices no pueden decirte nada con certeza, al menos no todavía. Pero pueden ofrecer pistas muy tentadoras. Por ejemplo, tomemos el IGP para el logro educativo, es decir, qué tan lejos llegamos en nuestra educación. Un estudio reciente muestra que de los adultos cuyas puntuaciones estaban en el décimo más bajo en ese IGP, solo el 7 % había terminado la universidad. Entre aquellos cuyas puntuaciones estaban en el décimo más alto, ese número era del 71 %.

Los genes por sí solos no son suficientes para determinar estos resultados, ni tampoco lo es el entorno donde la persona se desarrolla. Sin embargo, un resultado comportamental no se debe solo a que la naturaleza y la crianza moldeen al individuo, sino a que ambas se moldean mutuamente: la naturaleza influye en cómo experimentamos la crianza y esta influye en cómo se expresa nuestra naturaleza. En este caso particular del logro educativo, surgen preguntas que quizás más adelante sean abordadas por la sociogenómica: ¿cómo podría variar el peso relativo de los genes y del entorno en contextos con grandes desigualdades estructurales? ¿El IGP para el logro educativo tendría la misma capacidad de predicción en países donde el acceso a una educación de calidad está profundamente determinado por el origen social?

Sociogenómica y la hipótesis del gen egoísta

Seguramente habrás escuchado sobre la hipótesis del gen egoísta que ha sido muchas veces utilizada para explicar el comportamiento parental o el de animales con comportamientos sociales. Esta hipótesis fue planteada por primera por Richard Dawkins en 1976 y establece que muchos comportamientos considerados como «altruistas» (es decir, que benefician a otros individuos a costa de una disminución de recursos para quien los realiza) son en realidad una estrategia evolutiva para asegurar que los genes pasen de una generación a la siguiente.

Pongamos un ejemplo para ilustrarlo mejor. Algunas especies de aves tropicales construyen nidos de forma cooperativa y el cuidado de los pichones y su alimentación están a cargo de todos los adultos del nido, aunque algunos de ellos no se hayan reproducido. Hacer esto aumenta la probabilidad de que los pichones lleguen a adultos y puedan luego reproducirse, ya que siendo todos los adultos pueden proteger a las crías de depredadores, contribuir a construir y mantener el nido o traer alimento. Desde la perspectiva del gen egoísta, la selección natural actúa a nivel de los genes, esto implica que el adulto que no se reproduce, de igual modo se asegura que sus genes (los que comparte con otros individuos) pasen a la generación siguiente al proteger las crías de los sus parientes cercanos como hermanos o primos.

Desafíos y perspectivas de la sociogenómica

Como vimos anteriormente, se han identificado genes que influyen en la conducta social (como el caso de las abejas jóvenes que cuidan el nido y las adultas que buscan alimento) y se ha demostrado cómo esta puede, a su vez, afectar la función de los genes determinando que se expresen más o menos, o que no se expresen (como el caso de las alas en las hormigas obreras). El objetivo de la sociogenómica es construir una visión integrada que explique cómo la expresión génica moldea los circuitos neuronales y los comportamientos sociales, y cómo estos influyen, en consecuencia, en la evolución de los genes.

No obstante, este enfoque enfrenta varios desafíos. Por un lado, la complejidad del comportamiento social dificulta su estudio en condiciones de laboratorio controladas. Por otro, aún es necesario ampliar los recursos moleculares disponibles, como las bibliotecas genómicas, especialmente en especies con comportamientos sociales relevantes como las hormigas, las termitas y las abejas. También resulta fundamental avanzar en el estudio de relaciones causales, a partir de experimentos que permitan modificar la expresión de determinados genes y así evaluar los efectos en el comportamiento social del individuo. Sin duda, la sociogenómica es una disciplina fascinante que todavía tiene mucho más por descubrir.

¿Te resultó útil?

Más información en:

- Robinson GE. 2002. Genomics and integrative analyses of division of labor in honeybee colonies. Am Nat. 160 :S160-72.

- Martins. A. 2023. Genómica social, la controvertida herramienta que puede determinar si tienes propensión genética a rasgos como el estrés o la introversión. BBC News en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-64825862

- Mills M.C, Tropf F.C. 2020. Sociology, Genetics, and the Coming of Age of Sociogenomics. Annu. Rev. Sociol. 46: 553–581.